上次SFMOMA逛了半天没逛完,于是这周末又去了。结果还是没逛完....目测这是要有round 3的节奏了...等我从欧洲回来吧。

补几张比较好玩的图。

最后这个还蛮好玩的。首先旁边有个暗室可以看一个3-5分钟的小电影,电影大概就是一个人和鸟的故事。外面一圈各种静态的画,展现人和鸟的元素是怎么随着预定的曲线轨迹移动的。

最后这个还蛮好玩的。首先旁边有个暗室可以看一个3-5分钟的小电影,电影大概就是一个人和鸟的故事。外面一圈各种静态的画,展现人和鸟的元素是怎么随着预定的曲线轨迹移动的。

第一个就是上次拍的那个,这次终于把我自己也放进去啦!

还有好多东西没来的及看,呜呜。

SFMOMA,全拼San Francisco Museum of Modern Art,是旧金山的现代艺术博物馆。去年的时候路过3rd st那边,看到了一个SFMOMA的商店却没有看到博物馆本身还蛮奇怪,后面才意识到原来SFMOMA在闭馆重建,昨天(5.14)刚刚重新开放。

第一天的票早早就被一抢而空,我也不是特别想去凑人多的热闹,就老老实实的没去。今天中午打开电脑,心里痒痒的就去看了一下,居然还有下午的票。点点鼠标买好票,打个电话呼朋唤友,然后出门走过去正好——这就是住在三藩城里面的好处啊,突发奇想也不要紧。 就好像以前在上海,经常眨眨眼睛翻翻地图哪里可以去,然后就开心的去了。

其实de young和legion of honor也有一点现代艺术展区,只是比不上SFMOMA这样多了。我开始还在奇怪为啥SFMOMA票这么贵($25),去了之后发现真的是值回票价——我逛了两个多小时大概也只草草看了三层楼,而他们一共有7层...果断回来买了一张年票,下次找个人少的时间慢慢去看,还可以带一位guest进去。

今天人还是很多的,拍照的时候经常要等好久才有一隙可以抓拍的片刻。说起来,我对现代艺术本来是不甚感冒的——有些真的是抽象到难以感受作者要表达什么。可能随着年龄的增长加上审美的变化,外加开始花心思研究室内布置,渐渐的开始喜欢现代艺术的一些风格。不过SFMOMA还是有些抽象到让我实在是无力理解的作品,弄的我心里痒痒的想再去Fundació Joan Miró看一遍。

其实,逛各地MOMA最不能错过的就是他们的附带的商店,有各种稀奇古怪好玩的东西。比如网上前段时间大热的什么“打开的书灯”,还有各种现代的家居饰品什么的,看看玩玩真的是时间很快就消磨掉了。

不能免俗的上几张图吧。

今天例行扫了两篇论文(主要是最近开始跑hadoop,各种时间都花在等结果上了...)。

第一篇是和MIT 08年搞的那个利用线上价格来监测通胀指数的项目(Billion Prices Project )有关(简单来说就是搜集了一堆在线商品的价格然后构造价格指数)。

| (8) The Billion Prices Project: Using Online Prices for Measurement and Research |

| Alberto Cavallo and Roberto Rigobon |

| A large and growing share of retail prices all over the world are posted online on the websites of retailers. This is a massive and (until recently) untapped source of retail price information. Our objective with the Billion Prices Project, created at MIT in 2008, is to experiment with these new sources of information to improve the computation of traditional economic indicators, starting with the Consumer Price Index. We also seek to understand whether online prices have distinct dynamics, their advantages and disadvantages, and whether they can serve as reliable source of information for economic research. The word "billion" in Billion Prices Project was simply meant to express our desire to collect a massive amount of prices, though we in fact reached that number of observations in less than two years. By 2010, we were collecting 5 million prices every day from over 300 retailers in 50 countries. We describe the methodology used to compute online price indexes and show how they co-move with consumer price indexes in most countries. We also use our price data to study price stickiness, and to investigate the "law of one price" in international economics. Finally we describe how the Billion Prices Project data are publicly shared and discuss why data collection is an important endeavor that macro- and international economists should pursue more often. |

| Full-Text Access | Supplementary Materials |

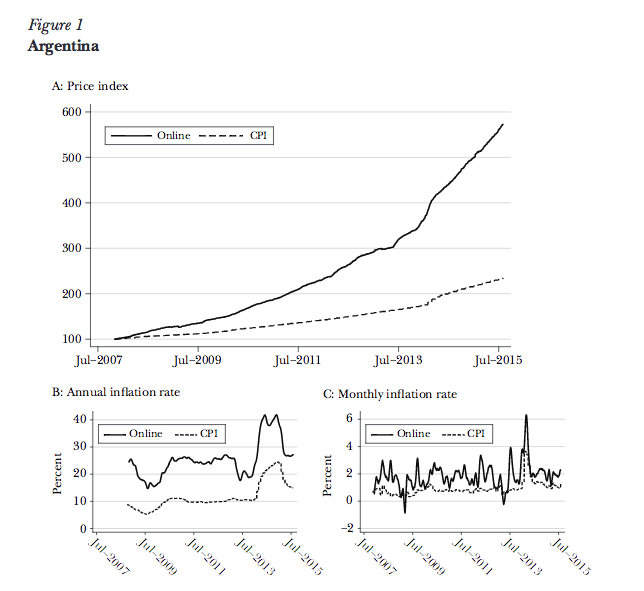

阿根廷的价格指数。看起来网上的价格比实际的汇报的通胀要高很多呀。所以阿根廷就荣幸的登上榜首了么...

阿根廷的价格指数。看起来网上的价格比实际的汇报的通胀要高很多呀。所以阿根廷就荣幸的登上榜首了么...

还有其它国家的,中国的貌似是有高有低,但基本差不多;德国、英国、美国的食品几乎是和传统cpi一致。总体而言,新兴国家的网上商品价格要稍微离实际报道的cpi远一点。不知道是数据搜集方法的原因、还是有一些其他的解释。

第二篇是关于承办奥林匹克比赛的经济学意义。

基本就是帮历届奥林匹克承办城市算了一笔账...基本就是说,短期来看,办奥林匹克是亏钱的,长期来看也是亏欠的(除了盐湖城和巴塞罗那)。

| (10) Going for the Gold: The Economics of the Olympics |

| Robert A. Baade and Victor A. Matheson |

| In this paper, we explore the costs and benefits of hosting the Olympic Games. On the cost side, there are three major categories: general infrastructure such as transportation and housing to accommodate athletes and fans; specific sports infrastructure required for competition venues; and operational costs, including general administration as well as the opening and closing ceremony and security. Three major categories of benefits also exist: the short-run benefits of tourist spending during the Games; the long-run benefits or the "Olympic legacy" which might include improvements in infrastructure and increased trade, foreign investment, or tourism after the Games; and intangible benefits such as the "feel-good effect" or civic pride. Each of these costs and benefits will be addressed in turn, but the overwhelming conclusion is that in most cases the Olympics are a money-losing proposition for host cities; they result in positive net benefits only under very specific and unusual circumstances. Furthermore, the cost–benefit proposition is worse for cities in developing countries than for those in the industrialized world. In closing, we discuss why what looks like an increasingly poor investment decision on the part of cities still receives significant bidding interest and whether changes in the bidding process of the International Olympic Committee (IOC) will improve outcomes for potential hosts. |

还有一段我就不翻译了:

It is difficult to explain Russia’s $51 billion expenditure on the 2014 Sochi Games or China’s $45 billion investment in the 2008 Beijing Summer Olympics otherwise. In countries where the government is not accountable to voters or taxpayers, it is quite possible for the government to engage in wasteful spending that enriches a small group of private industrialists or government leaders without repercussions.

简单的换了一个wordpress的主题,主要是以前那个太落后于现在这种手机小屏幕的潮流了,我又懒得去改以前那个模版。就这样简简单单的也挺好的。

昨天读了一大半,剩下了一小半,今天继续。

凯恩斯毕竟还是以经济学家的身份为大家所熟知的。以前读书的时候经常感慨经济学真的是什么都学,除了经济学原理本身之外,我们还得学历史、哲学、(天文)地理、政治、法律、数学、统计、计算机,甚至于物理——有些思维总是想通的不是?大概就还跟化学还没啥交集吧,连生物都有交集(一是跟生统和流行病学什么的有交集,二是跟神经经济学有交集)。

学的乱七八糟其实对于人脑是一个极大的考验——这也是我觉得为什么在西方教育体系下面,其实人文学科是比较难学的。对于理(工)科来说,极度的打磨抽象和逻辑思维能力是最主要的训练,而对于人文学科则有点考验见海纳百川的功夫——如何把零碎的散落在各个角落里面的东西或紧或松的串联起来。

以前最茫然的就是去艺术博物馆,尤其是当代和现代艺术博物馆。大概这几年在欧洲呆过、在上海的时候也全国四处晃荡、到了美国更是百无聊赖的去各个博物馆闲逛,反而对于当代艺术产生了一种奇怪的兴趣——对色彩明艳的感知,对抽象和具体的平衡,对构图和遐想的感悟。有的时候艺术需要一点空间感,很多作品没有足够的空间是难以诠释它的魅力的。

我觉得凯恩斯投身经济学多少有点是被当时的时事早就出来的——一战、二战,在复杂的国际环境中,人们的不安和焦虑产生了对偶像式的经济学家的诉求。如果他完全生长在一个和平年代,那么搞不好他会成长为哲学家而不是注重在某一个具体领域吧。

他当年对经济学的评价至今品来还是蛮有意思:

(经济学)是一种很容易的学科,但很少有人能够表现优异。

这个悖论的解释在于,一个伟大的经济学家必须是多种天资的组合...他必须是数学家、历史学家、政治家和哲学家——至少从某种意义上来说,他还必须同艺术家那样既超然又不被人收买,但有时又如同政治家那样离现实世界非常近。

读这段文字的时候我其实是感慨万千的。以前学的学经济学很累,主要是发现对于知识的需求是一个指数增长过程——学的东西越多,不知道的越多、相关的知识越多,于是越发有压力去涉足更多的相关领域。而今读起来,凯恩斯作为一个如此聪明的大脑,当年在经济学还未如此扩张的情况下,便已经感慨出来这里面类似“玄学”的味道——我这里用玄学其实是中性(至少不带贬义)的,因为这个系统实在是过于复杂,以至于我们现在对其的认知太有限。

其实无论是凯恩斯当年还是后面的卢卡斯,对于宏观经济学的理解都有很深刻的一点——这个系统本身是一直在变化的。每当我们对于(处于相对静态的)系统的运转规律更了解一点并加以干涉的时候,系统本身就变了,然后以前放诸四海皆准的原则就不准了。这是一个互动和动态博弈的过程,人们只能一点点的沿着自己的足迹去认知这个系统的下一个可能的阶段,而无法站在一个非常高的高度来鸟瞰整个局面各种可能的变化。每当我们有一点点发现,然后这个世界又变了,这是一种其实对于研究者来说非常可怕却又让人兴奋的状态。真的,很多问题到最后抽象出来都是哲学问题了,因为大家实在是困惑难解。凯恩斯在伊顿公学和剑桥(信使会)都受到了相当密集的哲学训练。我虽然不是特别理解在一个人未经世事(处于象牙塔中)的时候如何可以去感悟哲学的深刻,但或许不同的大脑就是不同的吧,有些思维先建立起来、然后慢慢用生动的事实来充实也不错。

还有一段二战前后、马克思主义大为兴盛的时期,凯恩斯对于《资本论》的评价也蛮好玩。背景自然是大萧条、二战的可能阴云下,人们对于前途道路的迷茫的探索。无论是希特勒对于法西斯主义的探索,还是马克思对于社会主义的探索,都给予了绝望的人群一点希望的光芒。总有人们是相信只有彻底的不同的改变才是改变,而正如凯恩斯所评价的,“俄国是一个难得的拿整个社会做实验”的例子,生在这样的时代也不免让人兴奋。

凯恩斯将《资本论》和《古兰经》相对比,也是蛮有趣的一番相较。“我不明白为何这两本书都能是世界上的一半人口为它们而战?它让我困惑。”说起来倒是给予了当年的《资本论》一个很独特的位置。读《凯恩斯传》,从他父母的结合、到他的出生、上学、工作,一步一步,我一直最大的感慨就是真的是“时势造英雄”。同样的,在那个战火纷飞的年代,除了英伦大地上的思维勃发,欧洲大陆人们也开始对于未来有着不同的认知。在没有一个认知的体系可以主导的年代,百家齐放的想法确实有意思的很。而其实“信仰”这个东西也是蛮有趣的,以前洗脑的结果就是对信仰是一味的排斥(虽说另一种更为严重的洗脑就是对信仰盲目的跟从)。突然想起,凯恩斯说到信仰也是蛮好玩的,大意为“我们这代人毁灭了新一代的信仰,所以他们是不幸的;而在我们成长的过程中,有幸接触了这些信仰并毁灭了他们,所以我们是幸运的”。

这又有点像昨日说到的实用主义了——人们总是倾向于相信实际中可以被检验(证实或者证否)的道理,而最好的检验的便是战乱的年代、整个社会处于一种不稳定的波折中、什么都有可能发生。我搬到美国这一年多的时间,最大的感慨就是美国实在是太安逸了——太稳定了。硅谷算是一个创新的区域吧,但是你看人们的日常生活也无非是简简单单的节奏。看美国大选,最热的依旧是经久不衰的移民、种族、医保等等。这个社会稳定到了一定程度、以至于大家失去了想象的空间与压力,而不同于主流派别的学说也就难以发出足够的声音(话说早些时间的AEA居然有个heterodox专场,也是有趣)。

说来,这也跟我最近一直在思考的问题有关。既然没办法“躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬”,那么面对实际的挑战,我应该如何找寻一条相对安静的道路?人的精力毕竟是有限的,但想象的空间可以很宽广。我一时大概是不会有什么答案了,希望在接下来的日子里面可以体会波折之中的兴奋与灵感,注意到一些以前未曾注意或者懒得注意的生活侧面,然后给自己一些更加新鲜的启迪与想法。

这本书还没有完全读完,大概还有个几十页。所以我也不知道会不会写下(三),可能有些想法,可能也没有什么想法。不过还是蛮喜欢这种毫无功利心的读书的状态——我也不知道自己想看的是什么,那就随便看看随便记记,灵感也不是说来就来的,还是有一些积淀才能共鸣吧。